Vigevano

L’origine del nome

L’origine e l’etimologia del nome di Vigevano sono tuttora incerte. La città potrebbe avere derivato il nome da Viglo, uno dei condottieri troiani che accompagnarono in Italia Enea, oppure da Vicus Gepidum, Vicus Tumulis, Victumulis, Vicus Libuinus, Vicus Genuinus ed altrettanti toponimi.

La maggor parte degli studiosi moderni propende però per la derivazione del nome da Vigesimum milium, cioè dal fatto che l’abitato sorse in epoca romana (fu eretto un emporio fortificato in regione Buccella) alla distanza di venti miglia da Milano.

Cenni storici

da Internet

da Internet

La zona è interessata agli scontri armati romani del Ticino (218 a.C.) e alla calata delle truppe barbariche.

L’esistenza di un agglomerato urbano di remotissima origine è pure confermata dalla presenza del Vescovo milanese Ambrogio, il quale vi avrebbe operato miracoli intorno al 380. Fu tale la venerazione dei fedeli locali per il Santo dottore milanese che gli venne dedicato un tempio, divenuto poi cattedrale.

Quando sia sorta la prima chiesa vigevanese e verso quale epoca i suoi abitanti abbracciarono il Cristianesimo non è tuttavia facile da precisare. Si può però arguire che la diffusione del Vangelo risalga al periodo apostolico e che da allora datino i primi edifici consacrati al culto. Documenti relativi alla diffusione del cristianesimo a Vigevano e nella Lomellina sono conservati a Milano, Pavia, Novara e Vercelli. Si può quindi ricostruirne indirettamente la prestigiosa storia.

I Longobardi s’interessano a più riprese di Vigevano. L’abitato in quel periodo non gode di particolari menzioni o privilegi, anche se viene visitato più volte dalla Regina Teodolinda, ricordata per la saggezza e la pietà. Il nome di Vigevano ricorre nell’editto promulgato da Flavio Rotari (643); in tale documento, che riflette l’ordinamento legislativo, viene concessa ad alcune località dell’Insubria, tra cui Pavia e Vigevano, la facoltà di servirsi delle vigenti leggi romane.

La dominazione carolingia - succeduta a quella longobarda - coincide con un periodo di pace e relativa prosperità. Sotto il regno di Berengario I l’abitato subisce assedi e distruzioni da parte degli Unni (924). La popolazione è costretta a cercare rifugio e riparo nelle boscaglie del Ticino. Collocata in posizione ottimale su un guado del fiume Ticino (già nel 1010 si ha conoscenza di un porto sul fiume), diventa oggetto delle mire espansionistiche di Milano e di Pavia, e per oltre 150 anni è costretta a subire guerre, assedi e distruzioni. Il primo assedio risale al 1154, al tempo del Barbarossa, da parte dei milanesi al presidio pavese asserragliato in castello, e dura appena tre giorni.

Il 18 novembre 1227, per difendersi meglio dalle incursioni dei pavesi e dell’imperatore tedesco, si unisce alla seconda Lega dei Comuni della Lombardia. Attorno al 1250, si pensa abbia inizio l’industria legata agli abiti di lana, importata a Vigevano da commercianti milanesi.

Con l’avvento delle Signorie, nel sec. XIV, il borgo migliora le sue condizioni, soprattutto per gli importanti mutamenti urbanistici introdotti dai Visconti; in modo particolare, durante il governo di Luchino Visconti, eletto nel 1319, vengono costruite la “rocca vecchia”, il Castello e la “Strada Coperta”, che collega i due fortilizi. Il 4 ottobre 1392, Gian Galeazzo Visconti promulga la “Costituzione Civile e Penale di Vigevano”.

Durante il governo di Filippo Maria Visconti, iniziano i lavori di scavo di un grande canale per la derivazione delle acque dal Ticino nei pressi di Trecate. Alla sua morte, avvenuta nel 1447, Milano proclama l’Aurea Repubblica Ambrosiana presieduta da Pier Candido Decembrio, personaggio di origine vigevanese. Contro la nuova repubblica insorge Francesco Sforza, comandante dell’esercito visconteo, che accampando ragioni dinastiche (aveva sposato Bianca Maria, figlia dell’ultimo duca) tenta con ogni mezzo di impossessarsi del potere.

Nell’aprile del 1449 Vigevano si ribella al presidio sforzesco, si proclama libero comune e si allea con Milano, ma non basta l’impegno di tutto il popolo guidato dall’eroina Camilla Rodolfi per resistere all’assedio delle truppe sforzesche condotte dal Colleoni: il 6 giugno il borgo deve inchinarsi a Francesco Sforza che conquista Milano nel febbraio dell’anno successivo e si fa proclamare nuovo duca. Forse in virtù dell’eroismo dimostrato dai Vigevanesi durante l’assedio, Francesco Sforza è benevolo con loro e li favorisce, concedendo al borgo vantaggiose norme commerciali. Sceglie inoltre il castello di Vigevano come luogo preferito dalla Corte per i soggiorni estivi e per la caccia. Alla sua morte, avvenuta nel 1470, gli succede Galeazzo Maria, figlio iniquo e violento, che a Vigevano è ricordato per gli allevamenti dei cani da caccia e per la costruzione di alcune scuderie nel Castello. Trucidato nel dicembre del 1476 nella chiesa di Santo Stefano in Milano, gli succede il figlio Gian Galeazzo Maria, di soli 7 anni, tutelato dalla madre Bona di Savoia.

da Internet

da Internet

Nel 1500 Ludovico il Moro viene sconfitto e catturato dai francesi a Novara e viene imprigionato in Francia, dove muore nel 1508; con la sua scomparsa, si conclude il periodo del rinnovamento urbanisico. Il successivo dominio francese cede a Vigevano il marchese Gian Giacomo Trivulzio, che inizia la lavorazione degli arazzi, producendo grandi capolavori che sono tuttora conservati in musei milanesi e nel tesoro del Duomo di Vigevano. Intanto sul trono di Milano sale Francesco II Sforza, figlio di Ludovico il Moro e nativo di Vigevano; su sua sollecitazione, il 16 marzo 1530 il papa Clemente VII firma a Bologna una bolla con cui si eleva Vigevano al rango di città e sede di Diocesi. Il Seminario diocesano viene aperto il 1° gennaio 1566 dal secondo Vescovo della Diocesi, Maurizio Pietra; in origine esso ha sede nei locali dell’antica canonica della chiesa di Sant’Anna ed accoglie come primi alunni gli otto chierici destinati al servizio della cattedrale; i fondi necessari al suo funzionamento sono tratti - per assegnazione ducale - dai redditi di un porto esistente sul Ticino e da quelli di un Canonicato in Gambolò, maggiorati da contributi privati vescovili.

Nel 1532 viene istituito il “Contado Vigevanasco”. Ma il rifiorire della vita commerciale ed artistica della neonata città viene interrotto nel 1535 dalla prematura morte di Francesco II e dall’inizio della dominazione spagnola, con Carlo V, che segna una forte regressione in tutta l’area di Vigevano. Tra l’altro la città viene colpita da una gravissima serie di calamità: una terribile carestia nel 1628/1629, una spaventosa epidemia di peste nel 1630 (per far fronte alla quale viene costruito il lazzaretto di San Sebastiano, che si trovava ove oggi si trova la “Rotonda del Cimitero”) e due disastrosi assedi alla Rocca Nuova negli anni 1645/1646 da parte dapprima dei francesi, poi degli spagnoli.

Nel 1680, il Vescovo di Vigevano, Juan Caramuel Lobkovitz realizza alcune modifiche sostanziali al Duomo e alla Piazza Ducale. Chiusa la pesante parentesi spagnola, le condizioni della città migliorano sensibilmente, e, nel 1750, Vigevano conta 144 laboratori per la produzione della seta, con 1600 addetti. Nel 1789, Vigevano diventa capitale della omonima provincia. Qualche anno dopo, nel 1800, la Camera di Commercio dell’Agogna, che comprende i territori della Lomellina, il novarese, il Lago Maggiore e la Val d’Ossola, ha il proprio centro a Vigevano. Nel 1817 la Diocesi di Vigevano si estende a tutte le parrocchie della Lomellina e, l’anno successivo, la “Provincia Vigevanasca” viene soppressa durante la “restaurazione” seguita alla parentesi napoleonica.

Anche nel corso delle guerre d’indipendenza Vigevano ha un ruolo di primo piano: il 10 agosto 1848 nel Palazzo Vescovile Carlo Alberto firma il famoso armistizio “di Salasco” e successivamente, alla ripresa delle ostilità, presso la cascina Sforzesca, avviene la battaglia tra le truppe piemontesi e gli austriaci del generale Radetsky (21 marzo 1849). Con l’armistizio di Vignale, del 23 marzo, Vigevano ricade sotto il giogo austriaco - particolarmente pesante per il depauperato bilancio comunale - finché non riottiene la libertà in seguito al trattato di Milano del 1850. Gli avvenimenti del 1859 hanno altre ripercussioni dolorose per la città, che risolve definitivamente le proprie traversie dopo la proclamazione del Regno d’Italia.

Il 24 agosto del 1854 viene inaugurato il tratto di ferrovia tra Vigevano e Mortara; dopo l’apertura al traffico del ponte sul Ticino, avvenuta nel 1870, la ferrovia viene estesa tra Vigevano e la stazione di Milano Centrale.

Personaggi illustri

Epoca antica

- Lucio Cotta, acquista fama e gloria nelle legioni romane in lotta con i Germani (161-180);

- Guido da Vigevano, medico di Arrigo VII e della Regina Giovanna di Borgogna (secolo XIII);

- Francesco de’ Maggi, docente all'Università di Pavia (1361);

- Lucio Colli, governatore di Roma (1400);

- Uberto Decembrio, letterato, segretario del Pontefice Alessandro V e del Duca Giovanni Maria Visconti, morto podestà di Treviso nel 1427;

- Marco Ottone, medico, erudito e scrittore (sec. XV);

- Antonio Guastamigli, lettore dell’Università di Pavia (sec. XV);

- Gian Andrea de’ Bussi, vescovo e letterato (sec. XV);

- Agostino, Giacomo e Cristoforo de’ Motis, famosi istoriatori del vetro (sec. XV);

- Pier Candido Decembrio, figlio di Uberto, umanista, segretario del Duca Filippo Maria Visconti ed ambasciatore di Francia, autore di 127 opere, morto nel 1477 e sepolto nella basilica di Sant’Ambrogio di Milano;

- Cesare Nubilonio, canonico e storico (1520-1590);

- Geromino de’ Maggi, cappellano di Francesco Il Sforza;

- Matteo Gianolio, autore della «Vita dei Vescovi vigevanesi fino al 1700»;

- Simone del Pozzo, notaio e cancelliere del Consiglio di Vigevano dal 1549, autore di importanti opere di interesse vigevanese;

- Gaudenzio Merula, professore all’Università di Torino.

Epoca moderna

- Pietro Giorgio Biffignandi Buccella, autore delle «Memorie istoriche della città e contado di Vigevano» (1810);

- Gian Battista Garberini, pittore, musicista, scultore e scrittore (1819-1896);

- Stefano Boldrini, poeta dialettale;

- Domenico Cagnoni, vigevanese di adozione, musicista;

- Marchese Apollinare Rocca Saporiti della Sforzesca, filantropo;

- Vincenzo Roncalli, fondatore dell’Istituto d’arti e mestieri omonimo;

- Vincenzo Deomini, Giovanni Merula e Agnese Riberia, benefattori;

- Giuseppe Robecchi e Giulio Lavezzari, patrioti;

- Vincenzo Boldrini, oratore, scrittore e giornalista, fondatore dei settimanali «Il Cittadino» e «Giornale lomellino»;

- Carlo Negroni, che pubblicò la «Cronaca» del Nubilonio;

- Francesca Manara Negrone e Gian Battista Negrone, fondatori del «Pio Istituto Negrone»;

- Vincenzo Pagani, scrittore;

- Giacinto Starone e Luigi Rossi Casè, scrittori e poeti;

- Attilio Butti, storico;

- Ambrogio Raffele, pittore (1845-1928);

- Luigi Bocca, pittore (1872-1930);

- Alessandro Colombo, storico (

1936);

1936); - Giovanni Vidari, pedagogista, Rettore Magnifico dell’Università di Torino, autore di un vocabolario italiano-vigevanese;

- Antonio Vandone di Cortemiglia, architetto e progettista, figlio del generale Vandone, aiutante di Campo di Vittorio Emanuele II;

- Eleonora Duse, famosa artista drammatica (Vigevano 1859-Pittsburgh, Stati Uniti, 1924);

I monumenti e le opere d’arte

08/01/2021

08/01/2021

La più importante è senza dubbio Piazza Ducale ![]() , una delle più

armoniose e belle piazze rinascimentali d’Italia, un magnifico “salotto”, da sempre al centro della vita sociale urbana della città.

Ideata da Donato Bramante, viene fatta costruire, a partire dal 1492, da Ludovico il Moro come anticamera nobile del castello. Si presenta come un allungato

rettangolo di 134 metri di lunghezza per 48 di larghezza, circondata da portici ad arcate, sorretti da 84 colonne con capitelli lavorati e tutti differenti fra loro.

Originariamente i portici si interrompevano ai piedi della torre, in corrispondenza dell’attuale scalone di accesso al castello; una rampa, percorribile anche

a cavallo, saliva dal centro della piazza fino al portone del castello, ingresso d’onore della reggia vigevanese. Inoltre, la facciata della Cattedrale era

diversa dall’attuale: quella cinquecentesca, attribuita ad Antonio da Lonate, era di stile rinascimentale, ed aveva un asse di simmetria liturgicamente

direzionato a levante, e quindi non coincidente con l’asse di simmetria della piazza. Nel 1680 avviene un completo rovesciamento di rapporti tra piazza e

chiesa: infatti, il vescovo Juan Caramunel Lobkovitz riesce magnificamente a reinterpretare la piazza come anticamera della cattedrale, separando, al tempo stesso,

la dipendenza di quest’ultima dal castello. La rampa viene abbattuta, il giro dei portici completato, ed il quarto lato della piazza viene chiuso dalla

facciata barocca della Cattedrale, concava e perpendicolare all’asse della piazza, in modo da mascherare l’eccentricità della chiesa e dare

l’illusione ottica di una certa coincidenza assiale tra chiesa e piazza, e, di conseguenza, di un loro diretto rapporto. La cinquecentesca decorazione

pittorica viene rifatta agli inizi del Novecento con colori e motivi vivaci: un gioco illusionistico di architetture, figure mitologiche, disegni floreali, stemmi

ducali ed una serie di medaglioni raffiguranti personaggi della famiglia ducale, i grandi della storia classica e curiosi motti quattrocenteschi. Da notare,

inoltre, la serie dei comignoli che coronano il culmine dei tetti della vasta piazza quadrilatera.

, una delle più

armoniose e belle piazze rinascimentali d’Italia, un magnifico “salotto”, da sempre al centro della vita sociale urbana della città.

Ideata da Donato Bramante, viene fatta costruire, a partire dal 1492, da Ludovico il Moro come anticamera nobile del castello. Si presenta come un allungato

rettangolo di 134 metri di lunghezza per 48 di larghezza, circondata da portici ad arcate, sorretti da 84 colonne con capitelli lavorati e tutti differenti fra loro.

Originariamente i portici si interrompevano ai piedi della torre, in corrispondenza dell’attuale scalone di accesso al castello; una rampa, percorribile anche

a cavallo, saliva dal centro della piazza fino al portone del castello, ingresso d’onore della reggia vigevanese. Inoltre, la facciata della Cattedrale era

diversa dall’attuale: quella cinquecentesca, attribuita ad Antonio da Lonate, era di stile rinascimentale, ed aveva un asse di simmetria liturgicamente

direzionato a levante, e quindi non coincidente con l’asse di simmetria della piazza. Nel 1680 avviene un completo rovesciamento di rapporti tra piazza e

chiesa: infatti, il vescovo Juan Caramunel Lobkovitz riesce magnificamente a reinterpretare la piazza come anticamera della cattedrale, separando, al tempo stesso,

la dipendenza di quest’ultima dal castello. La rampa viene abbattuta, il giro dei portici completato, ed il quarto lato della piazza viene chiuso dalla

facciata barocca della Cattedrale, concava e perpendicolare all’asse della piazza, in modo da mascherare l’eccentricità della chiesa e dare

l’illusione ottica di una certa coincidenza assiale tra chiesa e piazza, e, di conseguenza, di un loro diretto rapporto. La cinquecentesca decorazione

pittorica viene rifatta agli inizi del Novecento con colori e motivi vivaci: un gioco illusionistico di architetture, figure mitologiche, disegni floreali, stemmi

ducali ed una serie di medaglioni raffiguranti personaggi della famiglia ducale, i grandi della storia classica e curiosi motti quattrocenteschi. Da notare,

inoltre, la serie dei comignoli che coronano il culmine dei tetti della vasta piazza quadrilatera.

da Internet

da Internet![]() , di antichissime origini, viene citata in un documento del 963; subì

varie ricostruzioni, tra le quali quella del 1364. Un secolo più tardi fu aggiunta la cupola, e nel 1531 si decise di atterrarla completamente ad esclusione

dell’abside e del coro per ricostruirlo, su progetto di Antonio da Lonate. Dopo la morte del duca Francesco II Sforza, i lavori continuarono stentatamente;

nel 1553 fu posto il tetto, ma la chiesa fu terminata solo nel 1606. L’attuale facciata è dovuta al vescovo Juan Caramunel Lobkovitz, per disegno e

attuazione dei lavori, e risale al 1680. L’interno è a croce latina, a tre navate su pilastri coronati da capitelli compositi dorati. Sull’incrocio

della navata centrale con quella trasversale è voltata la cupola, con copertura in rame, innalzata su un tamburo cilindrico nel 1716. La Cattedrale, dedicata

a Sant’Ambrogio, conserva tuttora notevoli opere d’arte: una magnifica ancona di scuola leonardesca, ritraente i SS. Giacomo e Cristoforo, due quadri

attribuibili a Gaudenzio Ferrari ed altre prestigiose opere di Bernardino Ferrari, Pietro Mariani, Gallo Gallina e Francesco Gonin; dei milanesi Vitale Sala, Mauro

Conconi e Bernardo Gatti e del vigevanese G. B. Garberini; una tavola a tempera di Macrino D’Alba. Si può ammirare, inoltre, il mausoleo marmoreo del

vescovo Galeazzo Pietra, la cappella di S. Carlo ed alcune ancone, oltre a numerosi affreschi di ignoti. La pavimentazione del presbiterio, l’altare, la sede e

l’ambone sono stati rinnovati nel corso del reatsuro concluso nel 2022. Di grande interesse, degno di visita, anche il Tesoro

del Duomo.

, di antichissime origini, viene citata in un documento del 963; subì

varie ricostruzioni, tra le quali quella del 1364. Un secolo più tardi fu aggiunta la cupola, e nel 1531 si decise di atterrarla completamente ad esclusione

dell’abside e del coro per ricostruirlo, su progetto di Antonio da Lonate. Dopo la morte del duca Francesco II Sforza, i lavori continuarono stentatamente;

nel 1553 fu posto il tetto, ma la chiesa fu terminata solo nel 1606. L’attuale facciata è dovuta al vescovo Juan Caramunel Lobkovitz, per disegno e

attuazione dei lavori, e risale al 1680. L’interno è a croce latina, a tre navate su pilastri coronati da capitelli compositi dorati. Sull’incrocio

della navata centrale con quella trasversale è voltata la cupola, con copertura in rame, innalzata su un tamburo cilindrico nel 1716. La Cattedrale, dedicata

a Sant’Ambrogio, conserva tuttora notevoli opere d’arte: una magnifica ancona di scuola leonardesca, ritraente i SS. Giacomo e Cristoforo, due quadri

attribuibili a Gaudenzio Ferrari ed altre prestigiose opere di Bernardino Ferrari, Pietro Mariani, Gallo Gallina e Francesco Gonin; dei milanesi Vitale Sala, Mauro

Conconi e Bernardo Gatti e del vigevanese G. B. Garberini; una tavola a tempera di Macrino D’Alba. Si può ammirare, inoltre, il mausoleo marmoreo del

vescovo Galeazzo Pietra, la cappella di S. Carlo ed alcune ancone, oltre a numerosi affreschi di ignoti. La pavimentazione del presbiterio, l’altare, la sede e

l’ambone sono stati rinnovati nel corso del reatsuro concluso nel 2022. Di grande interesse, degno di visita, anche il Tesoro

del Duomo.

Torre del Bramante

Piazza Ducale

Vigevano

Orari di apertura: sabato e festivi (10-18:30), gli altri giorni su prenotazione - tel. 0381 690 370

20/09/2009

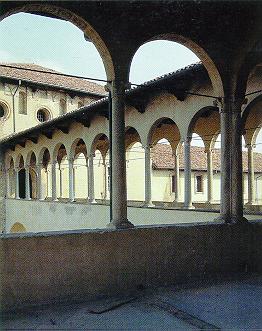

20/09/2009![]() , costruito per volere di Luchino Visconti, podestà di Vigevano,

che nel 1341 fece erigere la rocca vecchia, una fortezza a guardia della strada per Milano, e nel 1345 il vero e proprio castello, a forma quadrilatera con quattro torri

angolari a merlatura ghibellina. Due anni più tardi i due fortilizi furono collegati dalla Strada coperta, un grande ponte fortificato che scavalca il borgo

permettendo rapidi passaggi dal castello alla campagna: un’opera veramente sorprendente lunga 164 metri e larga 7. Successivamente gli Sforza, grazie anche al

contributo artistico di Donato Bramante, diedero al castello i caratteri di grandiosa residenza principesca e lo splendore di una fra le più ricche corti

rinascimentali d’Europa. Dal 1492 al 1494, per volere di Ludovico il Moro, fu completata la costruzione delle Scuderie (già intrapresa da Galeazzo Maria),

capaci di contenere quasi mille cavalli, della torre a volumi sovrapposti e degli agili colonnati della Falconiera, adibita all’allevamento ed all’addestramento

dei falconi per la caccia. Nella parte posteriore del castello fu aggiunta un’ala residenziale riservata alla duchessa Beatrice d’Este e fu costruita

l’elegante Loggia delle Dame.

, costruito per volere di Luchino Visconti, podestà di Vigevano,

che nel 1341 fece erigere la rocca vecchia, una fortezza a guardia della strada per Milano, e nel 1345 il vero e proprio castello, a forma quadrilatera con quattro torri

angolari a merlatura ghibellina. Due anni più tardi i due fortilizi furono collegati dalla Strada coperta, un grande ponte fortificato che scavalca il borgo

permettendo rapidi passaggi dal castello alla campagna: un’opera veramente sorprendente lunga 164 metri e larga 7. Successivamente gli Sforza, grazie anche al

contributo artistico di Donato Bramante, diedero al castello i caratteri di grandiosa residenza principesca e lo splendore di una fra le più ricche corti

rinascimentali d’Europa. Dal 1492 al 1494, per volere di Ludovico il Moro, fu completata la costruzione delle Scuderie (già intrapresa da Galeazzo Maria),

capaci di contenere quasi mille cavalli, della torre a volumi sovrapposti e degli agili colonnati della Falconiera, adibita all’allevamento ed all’addestramento

dei falconi per la caccia. Nella parte posteriore del castello fu aggiunta un’ala residenziale riservata alla duchessa Beatrice d’Este e fu costruita

l’elegante Loggia delle Dame.

La Torre del Bramante ![]() , eretta a più riprese, nel punto più alto della città,

su un basamento di epoca comunale, viene ristrutturata nella forma attuale da Donato Bramante, nel 1492-1493; il cupolino della torre è barocco, e vi fu collocato al

tempo della costruzione della facciata del Duomo. Con la sua caratteristica forma “filaretiana”, a corpi scalari, dalle sue merlature si gode una panoramica completa

sulla piazza, sul castello e sull’intera città. All’interno si possono ammirare i pannelli storico-artistici relativi alla “vicenda costruttiva”

del Castello, della Piazza e della Torre. Alcuni spazi vengono utilizzati per mostre.

, eretta a più riprese, nel punto più alto della città,

su un basamento di epoca comunale, viene ristrutturata nella forma attuale da Donato Bramante, nel 1492-1493; il cupolino della torre è barocco, e vi fu collocato al

tempo della costruzione della facciata del Duomo. Con la sua caratteristica forma “filaretiana”, a corpi scalari, dalle sue merlature si gode una panoramica completa

sulla piazza, sul castello e sull’intera città. All’interno si possono ammirare i pannelli storico-artistici relativi alla “vicenda costruttiva”

del Castello, della Piazza e della Torre. Alcuni spazi vengono utilizzati per mostre.

All’ombra della torre è situata la statua di San Giovanni Nepomuceno (1799), che ricorda il breve periodo di occupazione degli austriaci.

15/06/2023

15/06/2023Lungo le eleganti vie del centro storico si susseguono palazzi neoclassici ottocenteschi, case barocche, graziosi cortili e chiese di ogni epoca e stile artistico. Meritano sicuramente una visita:

- la chiesa di San Pietro Martire, disegnata da Bartolino da Novara nel XIV sec. in stile gotico lombardo, più volte restaurata e rimaneggiata. Nel quattrocento era collegata al castello, cui fungeva da cappella, ed era attigua al Convento Domenicano dove visse il beato Matteo Carreri, patrono della città, e dove, nel 1696, fu firmata fra francesi ed austriaci la “Pace di Vigevano” che pose fine a sei anni di guerre;

- la chiesa di San Francesco (fine XIV sec.), che risale all’epoca sforzesca e si presenta in forme gotico-lombarde; di rilievo alcune tele di anonimi cinquecentisti ed un poderoso campanile romanico. Antistante la facciata si trova la bella fontana con la statua del santo, opera di Giovan Battista Ricci. Nel convento annesso fu ospite, durante le sue peregrinazioni per predicare, S. Bernardino da Siena, alacre e battagliero propugnatore, fra l’altro, dei Monti di Pietà, come freno all’usura imperante nel suo tempo;

- il santuario dell’Immacolata, innalzato a ricordo del primo cinquantenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. La costruzione fu consacrata nel 1906 dal Vescovo Berruti. È di stile classico, con qualche concessione al moderno; ha forma di croce greca e possiede una snella ed elegante cupola ed un maestoso altare. Dal 1956 è parrocchia.

- il santuario dedicato alla Madonna di Pompei sorse su una modesta cappella costruita da Don Ambrogio Ceriotti nel 1897, in regione allora detta “Campo della fiera”. La chiesa attuale è opera dell'arch. Mons. Spirito Maria Chiappetta di Milano, che la eresse su tre navate, in stile bizantino classico. La ricca decorazione interna è opera dei pittori vigevanesi Luigi Bocca e Carlo e Casimiro Ottone.

- la chiesa di Santa Maria del Popolo (XVII-XVIII sec.), chiesa barocca, il cui nome non si riferisce agli abitanti della città ma ai pioppi (latino populus), che probabilmente in origine la circondavano;

- la chiesa di San Giorgio in Strata, del X secolo, una piccola chiesetta con un antico affresco raffigurante il Santo che sconfigge il drago;

- la piccola Chiesa del Cristo (o del Santissimo Crocifisso - fine XVII sec.), situata a poca distanza dalla via dei Mulini e dai Terraggi, le ultime vestigia delle mura cittadine;

- la chiesa della Beata Vergine del Parto (inizio XVI sec.);

- la chiesa della Madonna degli Angeli (fine XVI sec.);

- la chiesa della Madonna della Neve (fine XVI sec.);

- la chiesa di Nostra Signora di Loreto (XVI-XVII sec.);

- la chiesa di San Bernardo (fine XVII sec.);

- la chiesa di San Carlo (XVIII sec.);

- la chiesa di San Dionigi (XVIII sec.);

- la chiesa di San Martino (XVI sec.);

- la chiesa di Sant’Anna (fine XVII sec.);

- la chiesa di Sant’Ignazio (fine XVII sec.);

- la chiesa di Santa Maria del Crocifisso (XVII sec.);

- la chiesa di Santa Maria delle Vigne (XIII sec.);

- la chiesa della Madonna del Carmine (o di Santa Margherita - XVI sec.);

- la chiesa della Beata Vergine Addolorata (XVII-XVIII sec.).

Tra gli edifici di una certa monumentalità vanno ricordati:

- il Palazzo Saporiti e il Collegio Convitto omonimo;

- l’Istituto d’arti e mestieri Roncalli, nel cui cortile è murata una stele romana;

- il cortile dell’ex Palazzo Sanseverino, dotato di un bel loggiato;

- il Seminaro Vescovile, interamente rinnovato con gusto e vivo senso d’arte dal vescovo Mons. Barbero;

- l’ex Convento delle Grazie;

- l’ex Monastero della Misericordia;

- il Teatro Cagnoni, dove figura un busto di Eleonora Duse, nata a Vigevano;

- il Palazzo Crespi;

- il Palazzo municipale, già sede ospedaliera.

18/06/2023

18/06/2023Vigevano è considerata ancora oggi la capitale italiana delle scarpe, cui viene dedicato l’unico museo nazionale del genere: il Museo della Calzatura. Agli umili ed operosi artefici del suo sviluppo economico, la città ha voluto dedicare anche il monumento al Calzolaio d’Italia, che sorge di fronte al Palazzo delle Esposizioni, nei pressi del moderno Parco Parri.

Non molto distante dal centro città si trova il Mulino di Mora Bassa

![]()

![]() ,

voluto da Ludovico il Moro che nel 1494 lo offrì come dono di nozze alla moglie Beatrice d’Este e presenta ancora oggi alcune

caratteristiche architettoniche che rimandano alle enormi capacit&sgrave; e conoscenze di Leonardo da Vinci, presente in quegli anni alla corte

sforzesca. È un edificio dotato di due grandi ruote idrauliche che appartiene dal 1988 all’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara;

nel 2000 per volontà della stessa Associazione è stato restaurato e trasformato in sede museale.

,

voluto da Ludovico il Moro che nel 1494 lo offrì come dono di nozze alla moglie Beatrice d’Este e presenta ancora oggi alcune

caratteristiche architettoniche che rimandano alle enormi capacit&sgrave; e conoscenze di Leonardo da Vinci, presente in quegli anni alla corte

sforzesca. È un edificio dotato di due grandi ruote idrauliche che appartiene dal 1988 all’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara;

nel 2000 per volontà della stessa Associazione è stato restaurato e trasformato in sede museale.

Nei dintorni

da Internet

da Internet![]() , residenza di caccia ed azienda agricola voluta da Ludovico il Moro nel 1486. Il complesso richiama la

disposizione tipica dei castelli con quattro corpi di fabbrica intorno ad un cortile centrale quasi quadrato e quattro palazzotti agli angoli, chiamati

“colombaroni”, ornati da finestra archiacute e fregi “a dente di sega”. Tutto intorno una distesa di campagne coltivate, canali

d’irrigazione e mulini ad acqua progettati niente meno che da Leonardo da Vinci, ospite della tenuta alla fine del 1400.

, residenza di caccia ed azienda agricola voluta da Ludovico il Moro nel 1486. Il complesso richiama la

disposizione tipica dei castelli con quattro corpi di fabbrica intorno ad un cortile centrale quasi quadrato e quattro palazzotti agli angoli, chiamati

“colombaroni”, ornati da finestra archiacute e fregi “a dente di sega”. Tutto intorno una distesa di campagne coltivate, canali

d’irrigazione e mulini ad acqua progettati niente meno che da Leonardo da Vinci, ospite della tenuta alla fine del 1400.

La località, oltre che essere stata una delle dimore preferite del duca Galeazzo Sforza, piacque in modo speciale a Cicco Simonetta, segretario particolare del duca. È noto che, durante uno di tali soggiorni, il Simonetta scrisse i famosi diari relativi agli avvenimenti dei quali fu testimone.

Nelle adiacenze, il 21 marzo 1849 si tenne la Battaglia della Sforzesca, in cui si scontrarono le retroguardie piemontesi ed austriache, permettendo il ripiegamento dell’intera armata su Novara.

Il Comune comprende anche le frazioni di Morsella, Fogliano, Piccolini e Buccella.

Le attività economiche

Vigevano per secoli à un centro tessile, importante soprattutto per la produzione di seta e lana, ma nella seconda metà dell’Ottocento abbandona questa produzione a vantaggio di quella delle scarpe, con la quale è ancora oggi conosciuta ovunque. Negli ultimi decenni l’industria calzaturiera è stata affiancata dalle aziende meccaniche specializzate nella costruzione di macchine e stampi per calzaturifici ad alta tecnologia, esportati in tutto il mondo.

Gli eventi e le manifestazioni

Il capoluogo lomellino ha particolarmente cara la figura di San Bernardo di Chiaravalle, a cui è intitolata una chiesa e presso la quale si svolge, nel mese di agosto, la più antica festa di Vigevano: il rogo del diavolo Berlic.

La festa si ispira alla leggenda che vede San Bernardo arrivare a Milano a ridosso della seconda Crociata, per convincere la popolazione a combattere per liberarsi dai conquistatori mussulmani della Terra Santa. Durante il tragitto verso Vigevano, è intercettato dal Diavolo “in persona”, che prova a impedire al santo di raggiungere la città. Bernardo, però, con l’aiuto di Dio riesce a catturare il diavolo e con l’aiuto degli abitanti di Vigevano costruisce un rogo su cui giustiziarlo. Per ringraziare Dio di averlo salvato, San Bernardo fa costruire una chiesa, che oggi è consacrata a suo nome.

Altre manifestazioni che si tengono in città sono: la Festa di Santa Rita e la Festa della Madonna di Fatima, che si tengono nel mese di maggio; la Festa del Sacro Cuore in giugno; la Festa della Sforzesca e la Festa della Madonna del Carmine in luglio; la Festa della Beata Vergine della Neve e la Festa di San Bernardo con il rogo del diavolo in agosto; la Festa del Rione Cascame, la Festa dell’Addolorata e la Festa dell’Immacolata, la Festa di Santa Maria Bambina, la Festa del Rione Cavallino e la Festa della Madonna Pellegrina nel mese di settembre; la Festa dei Piccolini in ottobre.

Strutture turistiche

Da segnalare la presenza dell’attrezzatissimo parco acquatico

Centro Santa Maria ![]() ,

che comprende piscine, acquascivoli, bar e ristorante.

,

che comprende piscine, acquascivoli, bar e ristorante.

Per ulteriori informazioni, visite guidate e servizi turistici in Vigevano, Pavia e Lomellina, ci si può rivolgere a:

- Pro Loco, tel. 0381 299 202, fax 0381 71 101;

- Vigevano Promotions

, tel. 0381 690 370;

, tel. 0381 690 370; - Vivi Vigevano

, tel. 0381 386 363 ;

, tel. 0381 386 363 ; - Dedalo

, tel. 0381 76 874.

, tel. 0381 76 874.